2015年暑假,来自五湖四海的大连理工大学盘锦校区的龙魂实践团的队员们相聚于春城昆明,开始了寻访之旅。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,中国经过艰苦卓绝的8年全面抗战,终于取得胜利。8月15日中午,日本天皇裕仁广播《停战诏书》,宣布接受《彼茨坦公告》所规定的各项条件,无条件投降。70多年前在战场上浴血奋战的那些战士,是抗日战争留在今天最主要的见证者,曾经所从事的事业,足以让我们仰视。随着历史迷雾的拨开,大家高度认同抗战老兵们为国家为民族所做的巨大贡献,他们是名符其实的民族脊梁。因此,新闻工作者、各组织志愿者正努力通过各种媒体渠道让社会各界的人们了解到这些英雄,大连理工大学盘锦校区龙魂实践团义不容辞的加入这个行列。团队在七月初就开始筹划这次的实践,制定计划,联系志愿者,通过网络发动爱心人士众筹,并通过书本,电视,网络等传播方式了解滇西战争的历史,走近老兵。

云南,云岭之南,提到这个边陲之省就不得不说一下它的地貌,云南十八怪其中一怪就是汽车还比火车快,队员们表示深深的体会到了云南的交通问题的严重性。8月10号晚上,由于保山市不通火车,队员们坐上了从昆明去往龙陵县的夜间大客车。第二天的早上,大家并没能如愿的见到龙陵县,客车停在了澜沧江东岸的衫阳镇,与保山市的隆阳区在澜沧江两岸遥相呼应。真可谓是近在眼前,远在天边。江的那边就是我们的目的地,然而望着那波涛汹涌的澜沧江却是望而生畏了。队长鼓舞队员们,大家整理好自己的状态,在汽车狭窄的空间内讨论起来关于实践活动一些自己的疑问,关于老兵的一些信息,关于当地志愿者的一些信息等等。下车在村子里简单的吃过了一些午饭后,队员们聚在一起做起了素质拓展训练,通过一系列的训练以及游戏,从陌生走向了熟悉,慢慢地也开始的像起了一个团队。队员们有意无意间与当地的居民相互交流,了解到我们所走的就是当年的滇缅公路,曾经的中国远征军的将士们在这里抛头颅洒热血与日本军搏命,换来如今我们这平坦的大路,换来如今我们幸福安康的生活,我们由衷的对那些抗战的老英雄佩服与敬仰。

8月12日上午,队员们分为两组,一组留在宾馆开会讨论行程安排。另一组则拜访在龙陵县挂职副县长的大连理工大学的指导老师——张涛老师,张涛老师从各个方面帮助我们分析问题,队员们做好了会议记录,并明确了实践的目的,制定了新的预期目标,调整了人员安排。随后两组队员汇合,联系到当地的志愿者——储仕安先生,储仕安先生在龙陵县做了三四年的志愿者,可谓是龙陵县最了解这些老兵的人。通过储仕安先生的介绍我们根据实际情况制定了新的行程安排,并平均分配了通过众筹换来的物资,并取得了当地21位经历过当年抗战的老英雄的信息。总结两位老师给出我们的建议,临时确定新的主题——寻找、采访抗战老兵,聆听他们记忆深处的故事,收集老兵的“中国梦”,关爱老兵生活,让他们感受到温暖和慰藉。然而在县城内只有一位赵蜀龙老人。出于地形以及时间的限制,我们下午首先探访的就是这位赵蜀龙老人家。

寻访抗战老兵,聆听老兵故事

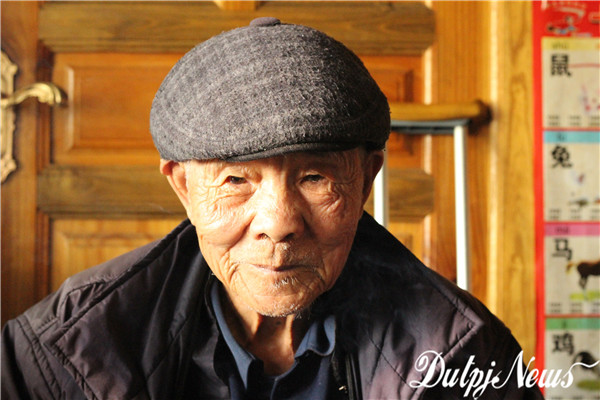

赵蜀龙

17、8岁参军的赵老如今已有93岁高龄,从事情报传递工作的他称自己为“不穿军装的军人”。青年时期的赵老生活简单平凡,却因从事日军翻译工作的四叔赵寿青的到来而改变,赵老的四叔以翻译身份为掩护向外传递日军情报,当时正年轻而天真不易受人怀疑的赵老正是最好人选。赵老凭借自己的机智灵活多次传递情报,为攻占龙陵做出了巨大贡献。正如赵老所说,是“不穿军装的军人”。采访过程中我们提出问题格外小心,害怕提到一些让赵老难过的事情,赵老看出了我们的顾虑,笑着对我们说“我是一个乐观的人”,于是我们又进行了短时间的交谈。退役后的赵老是一名土改工作队队员和木工,偶尔帮人盖盖房子,现在一家四世同堂生活的简单惬意。当年的小小英雄如今虽已迟暮但仍可从眉目间依稀辨出当年的风采。也愿赵老能身体健康,继续乐观、健康地生活在这片他曾经守卫过的土地上。

廖弼昌

一路颠簸的山路,队员们最终到达龙新乡勐冒村老兵廖弼昌的家里。时年90岁的廖老16岁加入龙潞游击队,由于年事已高,身体欠佳,对当年的事情已经印象模糊,根据其家人了解到,廖老曾参加龙潞游击队,并协助宋希濂的远征军做通信的维护和沿途破坏日本军的通信线路,后勤保障,在那个年代亦是必不可缺的。

李维层

李老16岁参军,如今已90高龄。参与过收复腾冲、缅甸和梁河的战役,松山战役中里应外合切断日本人的水源逼迫其离开地堡。提起当年日本人的罪行,李老仍旧一脸愤慨说到,“鬼子把村民们赶到黄草坝的苦荞地里,用机枪扫射,一位村民装死才捡回一条命”。被问及为什么参军的时候,李老说“参加抗日战争就是为国为民,在战场上牺牲的人数都数不过来,没有他们就没有抗日战争的胜利,中国的土地绝对不能被日本人占了去”。如今生活在这片宁静的土地上,李老一定会感到格外满足吧。李老还为我们展示了政府和国务院授予他的荣誉证书,脸上满满的都是骄傲。这是身为一个老兵应有的骄傲,也是我们应该给予他们的尊重。

杨永玉

杨老参加抗战时是宋希濂十一集团军部下的一名侦察兵,在松山战役中手被弹片炸伤留下残疾至今。然而在我们采访期间,耄耋之年的杨老仍旧精神矍铄,读过几年私塾的杨老在战役胜利后还编了一首打油诗:

六月里来雨水多,国军打进老东坡

打的鬼子消灭了,剩的几个也不多

七月里来七月秋,鬼子退到松山头

飞机大炮齐攻进,打的鬼子中不溜

杨老说完还笑了笑,眼里是满满的骄傲。临走的时候杨老突然站定,“啪”的一下敬了个军礼,这一个军礼会一直印在我们的心中,这是一个老兵的自豪,也是一个民族的自豪。

陈德元

今年已87高寿的陈老头戴毛呢帽,胸前别着政府授予他的抗战老兵勋章坐在我们面前,眼睛并不像其他老人一样浑浊,反而带着岁月打磨过的深沉,十个子女的天伦生活更为他增添了一份开朗。陈老参军时隶属于龙潞游击队第九大队,负责通讯工作,也亲身经历过多次战役。我们问起参军时的事情,陈老点头说记得记得,还挑了几件看似有趣实则惊险的小事与我们分享。

我们希望陈老讲述一下参军时的大概经历,陈老先是简单介绍了自己所在的队伍,然后和我们描述当时攻打日军地堡时的情景:最开始用炮轰炸,可是日军的地堡太坚固了,第一炮打不到,第二炮打不到,最后国军派出了战斗机进行轰炸,因为地堡在地表上,所以战斗机只能飞到高空上。说到这里时,陈老还十分活泼地一只手臂向上,同时模仿着“嗖”“嗒嗒嗒”的声音向我们十分生动的描述了当时战斗机的状态,我们都被陈老的开朗性格所感染而忍俊不禁。提起当兵时候的艰苦生活,陈老也不禁感叹“真是苦日子”那时从家里传出来什么衣服,就要一直穿到回家,回到家的时候衣服都磨烂了。虽然陈老只说了这么多,可是不难想象当时的生活必然比这还要艰苦几倍。和我们同去的当地志愿者告诉我们陈老受过一定的教育,会识字也会写字,我们将“大连理工大学”写给陈老看,陈老反复念着,露出了笑容,和我们的谈话也进行的更加融洽。陈老提起一次经历,在一次战役中双方交火,他在一旁躲着直到听不到声音才跑出去,结果一颗流弹擦着头顶飞过,等到了安全地带一看,头上戴的军帽已经被划开了一道口子,背的包里面的军用毯子也被划成了一条一条的,像破布一样。正当我们感叹陈老当时处境危急的时候,陈老又添了一句“心疼死我了哟,只有那一条毯子”,我们又再次被陈老的乐观开朗折服。艰苦的抗战生活并没有让陈老的生活蒙上灰尘,而是如今的幸福晚年为陈老增添了一抹阳光,我们也衷心希望所有的老兵能够像陈老一样笑对人生。 临走时陈老还给我们留下了他的签名,流畅带有笔锋,可见陈老的性格,平和乐观却不减当年的锋芒。

杨发早,杨富贵

杨发早老人已经91高龄,然而还在院子里干着活,看起来身子骨还硬朗在我们询问杨老抗战经历的事情时,杨老摇摇头,说,年岁大了,不太记得清啦。想想当时意气风发的军装少年如今迟暮,我们都不禁扼腕叹息。我们能做的,就是让更多人都了解到这些英雄,知道我们脚下的土地曾经由他们守护,同时为老兵们带来更多的关心。

杨富贵老人则是身体不是特别好的,听力,语言表达能力都比较衰退了,双腿也无法长时间走动,对于这位老人家我们没有过多的打扰他。

杨有柱

由于山体塌方,通往杨有柱老人家里的路无法通行,我们只能在象达乡村委会对村支书和杨老的孙子进行采访。同时担忧老人的家里情况,好在杨老的孙子告诉我们家里没事。

据村支书说,最近几年陆续有人来看望老兵,村委会也经常收到社会人士的关心,老兵收到的关注越来越多,国家也为这些老人提供了补助。我们原本疲惫的身体似乎也在此刻因为有了和我们同样关心英雄的人而再次充满力量。

杨老的孙子对于杨老当年的经历也有所了解,据他告诉我们,杨老十三四岁就参军了,隶属于龙潞游击队第九大队,负责传递情报。杨老现在的家庭情况不是特别好,一家人靠种地维持生活,当我们将购买的大米和油赠送给杨老的孙子的时候,他一直摆手,说你们都是学生我们怎么好意思收你们的东西。后来我们告诉他这是由社会的爱心人士捐赠的时候,他才收下然后连连感谢。

张正芳

张老隶属于龙陆游击队第一大队,抗战结束后读过两年书当了小学教师,后又参加解放军,参与过解放龙陵和腾冲。张老在当兵的时候曾血管破裂,现在发展成气管炎,有的时候会咳出血来。现在由于年老患有脑梗和高血压,曾经生过一场大病。

当兵时的生活很艰苦,张老说,打仗的时候用肩膀扛着机枪,沉重的机枪压在肩膀上把肩膀都磨破了,当时又缺少伤药,肩膀伤口化脓,很疼。不难想象瘦弱的少年扛着一挺机枪行军,肩膀上还有斑斑血迹的样子,我们都为张老心疼。后来张老为我们签字的时候,手都在抖,想必与当时的受伤也有关吧。采访要结束的时候,张老兴致颇高的为我们唱起了当时的军歌:

步哨手中不离枪,眼中时时看敌方

不准闲谈不准坐,枪口对外,齐步向前

一枪打一个,一步一前进

我们是人民的队伍,我们有铁的心

为了中华民族,永做自由人!

透过张老的歌声,我们似乎看到一张张尚显稚嫩的面庞,眼含怒意,向着日军进攻,只为还自己的家人,自己的同胞,一片没有硝烟的净土。

至此,大连理工大学龙魂实践团拜访完九位老英雄,通过对他们的故事的挖掘,每位队员都有着不少的成长,也有着不少的话想说。

队员感悟

通过这个社会实践每个人都有了很多的改变,更多的是成长。通过帮助老兵,大家了解了历史,接触了社会,这不仅仅是一次简单的实践,这更是大家从学生走入社会的重要一步。

——宋正琦

从此次社会实践开始报名时,我就被这次的主题深深吸引, 本次社会实践, 寻访当地老兵,为老兵们送去生活物资,大家深入祖国西南边陲龙陵县, 八月中旬正逢当地雨季, 一连半个月都是小雨, 这也为我们这次实践增加了难度。 这些老兵都为国民党老兵,由于各种原因,早年一直躲在历史的幕后,却也实实在在为中国抗战奉献了青春热血甚至生命,他们不该被忘记,这段历史也值得铭记, 此次实践共采访了九位老兵,爷爷们毕竟是从鬼门关走过一遭的人,经过了生与死的考验,血与火的洗礼,满身正气,令人敬佩。 我们要把爷爷们的故事记录下来并弘扬出去,让更多的人了解滇西抗战这段历史,让更多的人关注到老兵们的生活状况 此次实践让我了解了一段历史,学到了很多知识,学会了团队合作,学会了克服困难,受益匪浅。

——李铮

寻访抗战老兵社会实践活动已经结束,然而在这短短的几天里,我收获颇多。

实践地点位于云南滇西的龙陵县,在这个总面积2884平方千米的滇西重镇的土地上曾经发生了大大小小许多次战役,而三攻龙陵战役,松山战役最为惨烈。

我们怀着对曾经在这里抗战英雄的崇高敬意,踏上了寻访老兵之旅。抗日老兵都已九十多岁,他们依然生活在相对贫困的山区。从他们那里,我们了解到当年滇西抗战是惨烈与艰辛。在纪念抗日战争胜利70周年之际,对那些曾经在抗日战场上奉献过的英雄们,我们不能忘记他们,而更应该去关注,去帮助他们。

——宋元杰

这里的天一样蓝,这里的树一样青,盘山的公路似乎没有尽头......想起从书上、视频中、父辈口中得知关于抗战老兵的只言片语终究不如亲身体会来得实际。四位当地志愿者热情的帮助,九位90岁以上高龄的老人回忆与讲述,七天马不停蹄的跋涉,了解到的当年惨痛的历史不过冰山一角,但是我们会牢记这段历史的曲折坎坷和那些老兵的艰苦心酸。我们要传承对国家无限忠诚和热爱的革命精神,我们要呼吁更多的人加入关爱老兵的队伍中。少年强国,勿忘国耻!

——陈舜洁

彩云之南,滇西雨屏——龙陵,我们在这里遇见了一个又一个曾经的抗日小英雄,而仅仅是想象着那意气风发的少年们一步一步走向迟暮,到我们看见的看不清、听不清甚至是患有病症骨瘦如柴的样子,我的心中溢满惋惜和心疼——这些曾用生命守护祖国土地的人啊,本该得到我们最衷心和诚挚的祝福以及敬仰,而不是只能和亲人们提起那段血色峥嵘的岁月。

和所有的老兵志愿者们一样,我愿做他们的听众,再次回顾那段屈辱却骄傲的历史;我也愿更多的人,知道我们能生活在这片和平的土地上,正是因为这些无名的英雄。英雄不该被淡忘,正如历史应该永远被铭记。正值抗日战争胜利七十周年,真心希望这些为同胞付出过的英雄们,和他们的功勋一起,被我们铭记。

——闫禹

这个暑假我和伙伴们一起远赴云南龙陵,探访那些曾经保家卫国的二战老兵战士!我们刚到这个兵家的必争之地-------龙陵,就感受到了这里的人们的淳朴热情。这里的地理环境是山体连绵,人民靠山吃山,却不破坏环境,山体植物茂盛,绿得惹人爱。不过在这青山之下,埋着不知道多少铮铮白骨!与侵略者在这些山头血拼,龙陵战役,松山战役,保山战役,中国远征军与日本的精锐师团血拼了四个多月,这是中国最大的反攻坚战!两万多的将士的生命最后换来了这伟大的胜利,以滇西的胜利使中国抗战的后方的威胁除去,打通了滇缅公路,使国际的抗战物质援助能运送到抗战前线,奠定了抗战的胜利。而今抗战胜利已70年!曾经的战场如今已是绿树生长,精忠白骨也与山相融。而如今幸在的二战老兵爷爷们也一直在这里相伴守护着这片疆土,而曾经并肩作战的战友永远长眠在这大山中了。我们向这些无谓勇敢的二战战士们致敬!世界深受法西斯迫害的人们都不会忘了这些战士们,而今我们要懂得珍惜这和平生活。我想说,谢谢老兵爷爷们,你们的勇敢才有我们今天如此和平富裕的生活。

——岑志江

最让我难忘的是去采访象达的老兵的时候,因为公路修路,司机开车带我们要翻过几座大山。从小生活在平原的我第一次经历如此蜿蜒曲折的盘山路,几个急转弯之后身体便出现不适反应,但是道阻且长,况且那天我们的行程计划很紧张,没有很多的时间去停车休息,大部分人都强忍着身体的不适。在这种情况下,有队员还坚持讨论着采访的问题,这种认真的态度令我感动。

——于艺超

这些天的实践受益颇多,无论是路途的颠簸,还是天气的阴霾,都没能阻挡我们追寻老兵的决心。每天忙忙碌碌忙忙碌碌直到实践已经结束了都感觉还有好多的事情没有做完,然而生活还要继续,希望我们这颗石子投进舆论大海能够翻出美丽的浪花!

——张浩然

千里跋涉,不虚此行。是的,我可以用不虚此行这四个字来形容这次的社会实践。通过实践,我对历史了解的更深,感受到了真实的历史。或多或少受到抗战电视剧的影响,我对历史并不是真正的清楚,如今通过老兵,我知道了日本人单兵作战素质很高,枪法很准,更懂得了抗日战争多么的不易,我们生活的每一寸土地都是用鲜血换来的。面对昔日的老兵,想想他们所做的贡献,我们应当给予他们更多的关注,让他们安享晚年。勿忘国耻。

——张浩

以前对抗日战争之惨烈的印象,在这次去往龙陵,尤其是去松山抗战遗址之后,有了完全的改观。松山对面就是怒江,同时松山本来就是易守难攻的地形,中国远征军以6.2:1的伤亡比例拿下了松山。今天的松山鸟语花香,很难想象七十多年前的战火连天,但是历史就是历史,我们谁也不能忘记血染松山的远征军将士。那几天对老兵的走访,听着老兵当年的故事,让我认识到战争是残酷的,我们能活在如今的和平年代,是当年革命者的生命换来的。珍惜当下,想抗战老兵致敬!

——杨晨

探访遗迹

寻访之旅的脚步并没有在老兵的家里停下,紧接着,队员们来到了龙陵董家沟日军慰安所,龙陵董家沟日军慰安所是龙陵县规模最大的慰安所,1942年5月日军占领龙陵后,该房屋被强征为城区日军慰安所,成为日军慰安妇制度的实施场所。即使事过多年,历史还是会留下不可磨灭的痕迹。我们参观了日军当时占领赵氏老宅的司令部和日军当时的慰安所。县城的宁静并不能掩盖当时日军的累累罪行。慰安所中五个展厅将日军罪行列于人前,我们仿佛透过墙上的黑白照片看到了当初不堪屈辱却无法逃脱的可怜女性们的目光,饱含屈辱和绝望。愿她们在天之灵得到救赎。

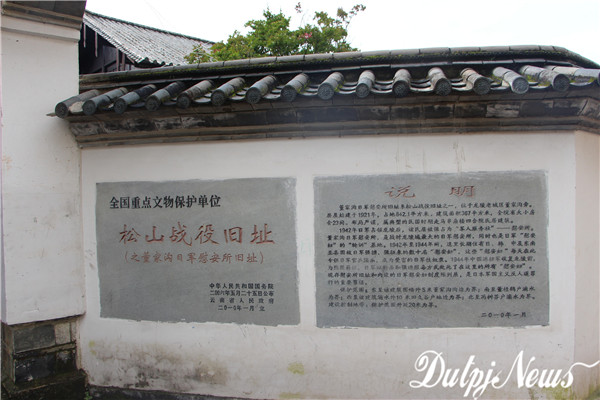

实践进行到第三天,队员们来到了曾经被血所染红的松山抗战遗址,通过当地向导的讲解,一幅幅远征军与日军搏命的画面呈现在脑海里,每一条交通壕,战壕都清晰可见,对前来的游客诉说着当年的血与泪。随后队员们来到远征军雕塑群,中国远征军雕像群是由雕塑家李春华雕塑并捐赠的,以士兵为主体,分为12个方阵,选取戴安澜、史迪威、孙立人三位独具个性和影响的军官为军官代表,用当代雕塑的理念给他们独立安排位置,给观众以更大的想象空间和对那段历史的深刻理解,以现年112岁居住在龙陵的付心德为代表的在世中国远征军方阵,展示他们当今之面貌。整个雕塑群严肃宏伟,让人有一种想顶礼膜拜的感觉。402座雕塑静静的伫立在松山之巅,我们在松山听阵阵松涛,看密集工事,当年交锋的境况时时闪现在脑海里,和那些望向远方的远征军雕像一起缅怀那些逝去的英灵。

8月15日,这是个中国人永生难忘的日子,七十年前的同一天,日本人向全世界宣布无条件投降。今天,实践队员来到了曾经的重镇——腾冲县。队员们参观了滇西抗战纪念馆和国殇墓园。通过滇西抗战纪念馆,更深刻的了解到了整个滇西战争的来龙去脉,更加感受到了中国远征军的坚强与勇气。国殇墓园,目前是中国规模最大、保存也最完整的抗战时期正面战场阵亡将士纪念陵园,国殇墓园可说是腾冲军民以鲜血写成的一部活的史书,9168名牺牲者,以可贵的性命谱成了书内的爱国篇章。可是,这部历史的血书,不单单属于腾冲的。它是属于全世界、全人类的。

历史的错误,不能重犯;民族的耻辱,不能忘记。国殇墓园应该被当作一个露天的课室。让老师带领学生来此上课,坐在一个个墓碑中间,对着来凤山、对着大盈江,讲述历史。讲腾冲战役,包括沦陷的那场可悲的战役和光复的那场壮烈的战役,都要讲,详细地讲、深入地讲;而腾冲沦陷敌手那两年余“丧失一切民族尊严、人人性命朝不保夕”的悲惨日子,更要讲。让学生在一个个墓碑当中感受烈士崇高的爱国精神、让学生了解拼死以捍卫国土的完整和全力保护民族尊严的必要性。国殇墓园,这是一座讲述着血肉历史的墓园。

六天的社会实践很快就结束了,可是这并不意味着我们对于抗战精神的学习就此止步,每位成员通过这次的寻访老兵活动都有了不少的收获,更多的是震撼,这些感动与震撼将记录成文,将老兵的故事讲给所有人听。通过活生生的故事让更多的人了解到历史和为革命事业抛头颅,洒热血的先烈们。

小记:龙魂实践团通过Dreamore平台众筹善款1785元,通过自强社公益众筹部门在腾讯公益平台众筹善款5842元。每位老兵分发115元米一袋,50元油一桶,637元的红包,加上5个81元茶枕。